El pasado miércoles, los promotores de SORTU presentaron sus estatutos ante el Registro de Partidos Políticos y el ministro de Interior ha anunciado ya que pondrá el expediente en manos de la fiscalía para que estudie su remisión a la autoridad judicial. Es una manera muy cómoda de escurrir el bulto sin perder el control de los acontecimientos, porque a nadie se le oculta que, en un asunto tan delicado como este, el Tribunal que ha de conocer el asunto en última instancia -el Constitucional- actuará en sintonía con el Gobierno desde la mayoría progresista que se afianzó en su seno tras la última renovación parcial.

Como era previsible, el acontecimiento ha hecho que el universo mediático se haya visto poblado por todo tipo de reflexiones y vaticinios en torno a la suerte que correrá la iniciativa. Hay opiniones para todo. Unos ponen énfasis en lo que debería hacer el Gobierno ante SORTU: facilitar su válida constitución o, en su caso, impedirla. Otros prefieren no dar lecciones al Gobierno y centrarse en predecir lo que, de hecho, ocurrirá. Personalmente pienso que el Gobierno debería resolver, sin más trámite, a favor de la inscripción de la nueva sigla en el Registro de Partidos Políticos. Creo que el planteamiento de sus impulsores es impecable desde el punto de vista estrictamente jurídico y que, en este punto, el Ministerio de Interior no debería prestar atención a las convicciones o intereses personales de sus responsables, sino a los estrictos mandatos de la ley. Y la ley es meridiana. Lo más probable es, sin embargo, que los fundadores del nuevo partido alcancen su propósito, no por la actuación del Gobierno -que ya hemos visto que prefiere lavarse las manos- sino merced a una resolución favorable del Tribunal Supremo o del Constitucional. Creo, francamente, que pocos piensan, de verdad, en la posibilidad de un escenario distinto a este. Hasta los más aguerridos portavoces populares reconocen en su fuero íntimo que, pese a sus vehementes invectivas contra el reconocimiento del nuevo partido, el procedimiento iniciado el pasado miércoles acabará, de una u otra manera, con su legalización.

El siete es un número mágico. Son muchas, a lo largo y ancho del mundo, las tradiciones populares que atribuyen a este número un significado de gran fuerza simbólica; un sentido asimilable al de la plenitud. Según estas tradiciones, insertas en los más diversos entornos culturales, decir siete equivalía a decir todo. Los días de la semana son siete. Como las virtudes capitales, las vidas que se atribuyen a los gatos y los sacramentos. La Roma imperial, fue conocida como la ciudad de las siete colinas. Las maravillas del mundo antiguo eran también siete. Al igual que las ventanas del Palacio de Ursua, en Nafarroa, y el precio imaginario -«zazpi errotaberri zazpira jauregi zuri», expresión equivalente a «todo el oro del mundo»- que Juana de Ursua estaba dispuesta a rechazar con tal de no regresar a la noble residencia del Viejo Reino. Y, en fin, hasta los libros de la saga de Harry Potter son siete.

El siete es un número mágico. Son muchas, a lo largo y ancho del mundo, las tradiciones populares que atribuyen a este número un significado de gran fuerza simbólica; un sentido asimilable al de la plenitud. Según estas tradiciones, insertas en los más diversos entornos culturales, decir siete equivalía a decir todo. Los días de la semana son siete. Como las virtudes capitales, las vidas que se atribuyen a los gatos y los sacramentos. La Roma imperial, fue conocida como la ciudad de las siete colinas. Las maravillas del mundo antiguo eran también siete. Al igual que las ventanas del Palacio de Ursua, en Nafarroa, y el precio imaginario -«zazpi errotaberri zazpira jauregi zuri», expresión equivalente a «todo el oro del mundo»- que Juana de Ursua estaba dispuesta a rechazar con tal de no regresar a la noble residencia del Viejo Reino. Y, en fin, hasta los libros de la saga de Harry Potter son siete.

Antes de abordar el estudio de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en torno a la ilegalización de partidos políticos -y, en concreto, de la emitida en relación con la ilegalización de Batasuna- creo necesario identificar los ámbitos en los que, a mi juicio, la Ley de Partidos Políticos sigue siendo susceptible de reproches desde un punto de vista democrático. Lo siento, Donatien, pero tendrás que esperar un día más para llegar al último episodio de la serie.

Antes de abordar el estudio de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en torno a la ilegalización de partidos políticos -y, en concreto, de la emitida en relación con la ilegalización de Batasuna- creo necesario identificar los ámbitos en los que, a mi juicio, la Ley de Partidos Políticos sigue siendo susceptible de reproches desde un punto de vista democrático. Lo siento, Donatien, pero tendrás que esperar un día más para llegar al último episodio de la serie. El grueso del debate público que suscitó la reforma de la Ley de Partidos Políticos, se situó en el terreno de los principios. Se discutió -como se discute en todas las democracias occidentales y en todos los foros académicos que versan sobre el significado del pluralismo político y su expresión partidista- si la democracia tiene derecho a defenderse de sus enemigos, ilegalizando, preventivamente, a los partidos políticos intrínsecamente programados para destruirla o si, por el contrario, el mero hecho de ilegalizar un partido político sitúa a un régimen de libertades a las puertas de su propia destrucción. O, expresado en otros términos, si la ilegalización de partidos políticos destruye a la democracia que la practica o le protege del riesgo de destrucción.

El grueso del debate público que suscitó la reforma de la Ley de Partidos Políticos, se situó en el terreno de los principios. Se discutió -como se discute en todas las democracias occidentales y en todos los foros académicos que versan sobre el significado del pluralismo político y su expresión partidista- si la democracia tiene derecho a defenderse de sus enemigos, ilegalizando, preventivamente, a los partidos políticos intrínsecamente programados para destruirla o si, por el contrario, el mero hecho de ilegalizar un partido político sitúa a un régimen de libertades a las puertas de su propia destrucción. O, expresado en otros términos, si la ilegalización de partidos políticos destruye a la democracia que la practica o le protege del riesgo de destrucción.

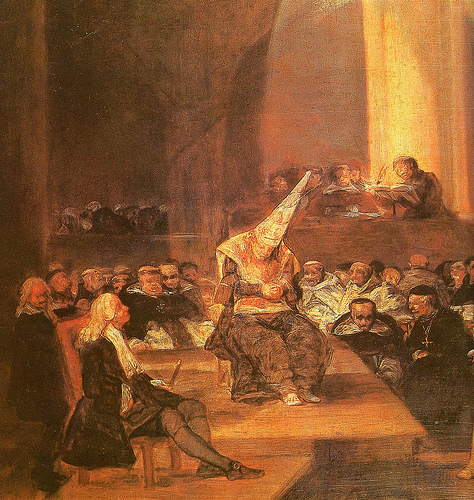

Durante la oscura y prolongada noche franquista, los partidos políticos -a excepción de los que el Caudillo unificó, en 1937, para situarlos bajo su supremo mando- hubieron de optar entre el exilio o la clandestinidad. El antipluralismo alcanzó, en esta época, su máxima expresión. Todas las formaciones políticas se encontraban fuera de la ley -tan sólo, insisto, la FET y de las JONS contaba con carta de legitimidad- y el mero hecho de militar en ellos -y no digmos ya participar en sus órganos de dirección- era perseguido por el régimen con especial saña. A donde no llegaba el Código Penal, que criminalizaba sin fisuras todas las expresiones de pluralismo discrepante, alcanzaban las zarpas de la policía política franquista, con sus delicados y civilizados métodos de seducción.

Durante la oscura y prolongada noche franquista, los partidos políticos -a excepción de los que el Caudillo unificó, en 1937, para situarlos bajo su supremo mando- hubieron de optar entre el exilio o la clandestinidad. El antipluralismo alcanzó, en esta época, su máxima expresión. Todas las formaciones políticas se encontraban fuera de la ley -tan sólo, insisto, la FET y de las JONS contaba con carta de legitimidad- y el mero hecho de militar en ellos -y no digmos ya participar en sus órganos de dirección- era perseguido por el régimen con especial saña. A donde no llegaba el Código Penal, que criminalizaba sin fisuras todas las expresiones de pluralismo discrepante, alcanzaban las zarpas de la policía política franquista, con sus delicados y civilizados métodos de seducción. Algunos de los sufridos lectores de este humilde blog –a los que nunca agradeceré lo suficiente la encomiable diligencia con la que, un día sí y otro también, penetran en su interior, navegan de un post a otro a la búsqueda de una pepita de oro con la que sentirse indentificados, y hasta se toman la molestia de insertar algún comentario con un saludo, una expresión de apoyo, un matiz, una discrepancia o una descalificación- me han pedido un comentario sobre la sentencia recientemente dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno a la ilegalización de Batasuna. Creo, sin embargo, que no es posible analizarla con un mínimo de rigor, sin hurgar, previamente, en los antecedentes, políticos, parlamentarios y judiciales que la han encuadrado. Un comentario aislado de la resolución, centrado, exclusivamente, en los recursos argumentales y fundamentos jurídicos sobre los que descansa, quedaría, probablemente, descontextualizado y un tanto deslavazado.

Algunos de los sufridos lectores de este humilde blog –a los que nunca agradeceré lo suficiente la encomiable diligencia con la que, un día sí y otro también, penetran en su interior, navegan de un post a otro a la búsqueda de una pepita de oro con la que sentirse indentificados, y hasta se toman la molestia de insertar algún comentario con un saludo, una expresión de apoyo, un matiz, una discrepancia o una descalificación- me han pedido un comentario sobre la sentencia recientemente dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno a la ilegalización de Batasuna. Creo, sin embargo, que no es posible analizarla con un mínimo de rigor, sin hurgar, previamente, en los antecedentes, políticos, parlamentarios y judiciales que la han encuadrado. Un comentario aislado de la resolución, centrado, exclusivamente, en los recursos argumentales y fundamentos jurídicos sobre los que descansa, quedaría, probablemente, descontextualizado y un tanto deslavazado.